Kapasitas Alam yang Terbatas: Bara Konflik di Tengah Masyarakat Lokal

Alam seringkali dipandang sebagai sumber kehidupan, penyedia segala kebutuhan, dan penopang peradaban. Namun, di balik citra kemakmuran ini, kapasitas alam yang terbatas—terutama dalam konteks sumber daya vital seperti tanah, air, hutan, dan hasil tambang—semakin sering menjadi pemicu utama konflik sosial yang merenggut kedamaian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Bentrokan yang berakar pada keterbatasan sumber daya alam ini bukan lagi sekadar sengketa kecil, melainkan bara api yang siap membakar kohesi sosial dan masa depan suatu komunitas.

Akar Masalah: Ketika Alam Tak Lagi Cukup

Inti dari persoalan ini adalah ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan tuntutan penggunaannya. Beberapa faktor utama yang memperparah situasi ini meliputi:

- Pertumbuhan Populasi: Peningkatan jumlah penduduk secara langsung berarti peningkatan kebutuhan akan pangan, air bersih, tempat tinggal, dan energi, yang semuanya bergantung pada sumber daya alam.

- Eksploitasi Berlebihan: Praktik penambangan yang tidak berkelanjutan, deforestasi, perikanan yang merusak, dan pertanian intensif yang menguras unsur hara tanah, semuanya mempercepat penyusutan kapasitas alam.

- Perubahan Iklim: Kekeringan berkepanjangan, banjir, dan perubahan pola curah hujan mengganggu ketersediaan air dan produktivitas lahan pertanian, memperparah persaingan.

- Ekspansi Industri dan Pembangunan: Proyek-proyek besar seperti perkebunan skala luas, pembangunan infrastruktur, atau kawasan industri seringkali membutuhkan penguasaan lahan dan air dalam jumlah besar, menggusur masyarakat adat atau petani lokal.

- Ketimpangan Akses dan Tata Kelola yang Buruk: Ketidakadilan dalam pembagian hak atas tanah dan sumber daya, serta lemahnya penegakan hukum atau kebijakan yang bias, seringkali memicu rasa ketidakadilan yang berujung pada konflik.

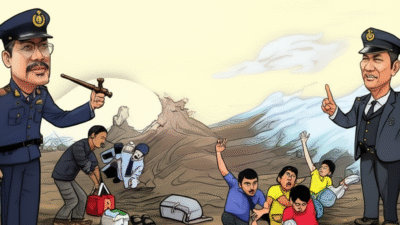

Ketika sumber daya yang dulu melimpah kini menjadi langka, kompetisi tak terhindarkan. Persaingan ini bisa terjadi antarwarga desa, antarkelompok masyarakat, atau bahkan antara masyarakat dengan korporasi besar dan pemerintah.

Dampak Memilukan pada Publik Lokal

Bentrokan yang berakar pada keterbatasan kapasitas alam memiliki dampak yang mendalam dan memilukan bagi masyarakat lokal:

- Krisis Kemanusiaan dan Keamanan: Konflik seringkali berujung pada kekerasan fisik, bahkan korban jiwa. Masyarakat hidup dalam ketakutan, rasa tidak aman, dan ancaman penggusuran. Rumah dan harta benda bisa hancur, memaksa ribuan orang menjadi pengungsi internal.

- Kerusakan Sosial dan Budaya: Kohesi sosial masyarakat terkoyak. Hubungan antarwarga yang dulunya harmonis bisa berubah menjadi permusuhan abadi. Tradisi dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya yang telah diwariskan turun-temurun bisa hancur, digantikan oleh praktik eksploitatif.

- Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Terancam: Kehilangan akses terhadap lahan pertanian, sumber air, atau hutan berarti hilangnya mata pencaharian utama. Ini secara langsung mendorong masyarakat ke jurang kemiskinan dan mengancam ketahanan pangan mereka, karena kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri terampas.

- Trauma Psikologis dan Generasi yang Hilang: Masyarakat yang mengalami konflik akan menderita trauma psikologis berkepanjangan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan konflik mungkin kehilangan kesempatan pendidikan dan memiliki masa depan yang suram, menciptakan "generasi yang hilang."

- Erosi Kepercayaan pada Pemerintah: Ketidakmampuan atau ketidakberpihakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik seringkali menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Hal ini bisa berujung pada ketidakstabilan politik lokal dan tantangan dalam pembangunan.

Mencari Jalan Keluar: Menata Kembali Hubungan dengan Alam dan Sesama

Mengatasi bentrokan akibat kapasitas alam yang terbatas memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan:

- Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan: Menerapkan praktik konservasi, reforestasi, pengelolaan air yang efisien, dan pertanian berkelanjutan untuk memulihkan dan mempertahankan kapasitas alam.

- Tata Kelola yang Adil dan Transparan: Memastikan kejelasan hak atas tanah dan sumber daya, serta proses perizinan yang transparan dan partisipatif, sehingga masyarakat lokal tidak terpinggirkan.

- Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Mengakui dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelatihan dan dukungan agar masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya mereka sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

- Mekanisme Resolusi Konflik yang Efektif: Membangun platform dialog, mediasi, dan negosiasi yang melibatkan semua pihak yang bertikai, dengan tujuan mencapai solusi damai yang adil dan berkelanjutan.

- Penegakan Hukum yang Tegas: Pemerintah harus tegas menindak praktik eksploitasi ilegal dan pihak-pihak yang memicu konflik, serta melindungi hak-hak masyarakat lokal.

Bentrokan yang timbul dari kapasitas alam yang terbatas adalah cerminan dari kegagalan kita dalam menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan batas-batas ekologis planet ini. Mengembalikan harmoni antara manusia dan alam, serta antara sesama manusia dalam berbagi sumber daya, adalah kunci untuk meredakan bara konflik dan membangun masa depan yang lebih damai dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Ini adalah tugas bersama yang membutuhkan komitmen dari semua pihak: pemerintah, korporasi, dan terutama, seluruh elemen masyarakat.